【獣医師執筆】犬にあげても良い冬の野菜・食材はなに?注意がいる食材も解説

犬が食べられる冬の食材はたくさんあります。季節に合わせた旬の食材を食べることで、犬も栄養効果が期待できますし、人と同じものを食べるという、コミュニケーションの役割もあるでしょう。

しかし、人と犬は違う動物なので、人と同じように冬の食材を食べることは危険です。愛犬のために、犬が食べてよい食材や適切な量などを知っておいてくださいね。

目 次

犬にあげても良い冬の食材

あげる際の基本的な注意点

犬が食べても問題のない冬の食材を紹介していきます。

しかし冬の食材に限らず、犬の食餌にオヤツやトッピングなどを追加する時は、主食をしっかりと食べたうえで、というのが大前提となります。オヤツでお腹がいっぱいになってしまって、主食のドッグフードを残してしまうようでは問題があるということです。

個々の食欲や体重の変化を確認しながら、冬の食材を追加するようにしましょう。

1)キャベツ

栄養素

カロリーが低くて、ほんのりと甘みのあるキャベツは犬にも好評であることが多いですね。

体に良いキャベツの栄養素としては、ビタミンCと食物繊維が代表的でしょう。

これらの栄養素は犬にとってもメリットがあります。

ビタミンCは抗酸化作用や、免疫調節機能があります。

食物繊維は満腹感を与えたり、血糖値の上昇を緩やかにしたり、腸内細菌のバランスを整える効果が期待できるでしょう。

犬にあげる際の適量

犬にあげるキャベツの量は特に規定があるわけではありません。

オヤツとして計算すると、一日にあげる目安は以下の通りになります。

・小型犬:葉の半分

・中型犬:葉1枚

・大型犬:葉2枚

細かく刻んであげたほうが、消化には良いでしょう。

2)白菜

白菜もうまみをもっている野菜なので、好んで食べる犬が多いでしょう。

その主成分のほとんどが水分なので、冬の脱水対策にも良いかもしれません。

栄養素

微量な栄養素ですが、βカロテンやビタミンCが含まれ、両方ともが抗酸化作用をもちます。

食物繊維も入っているので、適量であれば腸内細菌のバランスを調節してくれるでしょう。

犬にあげる際の適量

犬にあげる白菜の量も規定されているものはありませんが、オヤツとして考えると量は1日にあげる以下のものが目安となります。

小型犬:てのひら1枚分

中型犬:てのひら2枚分

大型犬:てのひら3枚分

水分が多いのでうんちが緩くなるなら減らしましょう。

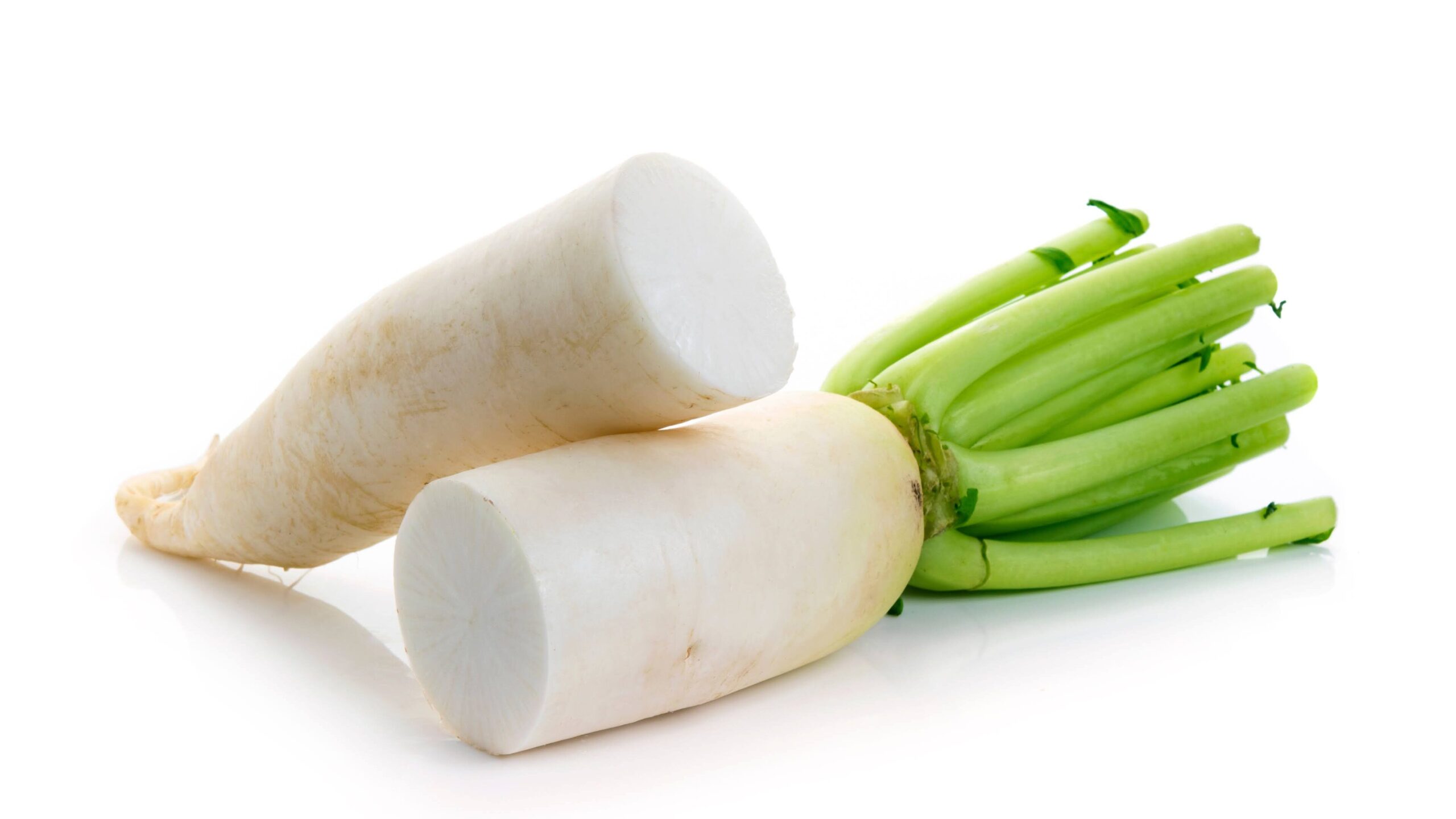

3)大根

大根を単独であげても、あまり喜ばない犬が多いですが、出汁で煮てあるものは食べるということが多いですね。味付けした食材は、基本的に犬にとっては塩分が多すぎるのでお勧めできませんが、出汁のみでうまみがメインであれば許容範囲でしょう。

大根は甘みとともに苦みも強いことが多いために、犬にとっては警戒する味のようです。

栄養素

大根に含まれる栄養素で、犬にも効果が期待できるものとしては、消化酵素のアミラーゼがありますので、他の食材の消化吸収を助けてくれるかもしれません。

犬にあげる際の適量

犬に1日にあげる大根の目安としては以下の通りです。

・小型犬:0.5㎝角のものを4~5個

・中型犬:1㎝角のものを5~8個

・大型犬:1㎝角のものを8~12個

線維が多いので、消化のためには四角よりもスライスの方がお勧めです。

4)ブロッコリー

ブロッコリーが大好き!という犬は多くはありませんが、フードの上に乗っていても気にせずに食べてくれることが多いようです。

栄養素

犬にも効果が期待できるブロッコリーの栄養素には、ビタミンCやスルフォラファンがあり、抗酸化作用を持っています。

犬にあげる際の適量

犬に与えるブロッコリーの1日量の目安は以下の通りです。

・小型犬:20g以下

・中型犬:40g以下

・大型犬:60g以下

細かく切って与えるようにしましょう。

5)れんこん

栄養素の多いれんこんは、でんぷんを多く含むためにカロリーも多く犬も喜んでくれることが多い印象です。

栄養素

犬にも効果が期待できる栄養素としては、ビタミンBとビタミンCが多く含まれています

火を通しても硬いので、与える際には細かいみじん切りがお勧めです。

犬にあげる際の適量

犬に与えるれんこんの1日量の目安は以下の通りです。

・小型犬:5g

・中型犬:10g

・大型犬:15g

含有カロリーが多いので、あげられる量も少なくなりますね。

6)かぶ

かぶも大根と同様に、それだけでも大好き!と犬が喜ぶような食材ではありませんが、柔らかく煮てトッピングとして使用している方が多いようです。

栄養素

かぶにはビタミンCやβカロテンが含まれているので、抗酸化作用が期待できます。

犬にあげる際の適量

犬に与えられるかぶの1日量の目安は以下の通りです。

・小型犬:20g

・中型犬:50g

・大型犬:80g

7)ほうれん草※ただし尿路結石の既往歴や、腎結石のある犬はNG

喜んで犬が食べるか?というと、ほうれん草単独では、食べたい!ということはないようです。

食餌の彩や、栄養の補填として少量をトッピングとして使用している飼い主さんが多いようですね。

ただし尿路結石の既往歴や、腎結石のある犬にはあげてはいけません。

栄養素

ほうれん草はビタミンB、βカロテン、ビタミンE、鉄分を含み、栄養素に富んだお野菜です。

犬にとってもこれらの栄養素は抗酸化作用や免疫の調節、鉄分の補給に役立つでしょう。

犬にあげる際の適量

ほうれん草は時期によってはシュウ酸がかなり多いようなので、あげるとしても少量にしておきましょう。

犬に与えるほうれん草の1日量の目安は以下の通りです。

・小型犬:15g

・中型犬:25g

・大型犬:35g

8)じゃがいも

栄養素

じゃがいもは炭水化物が豊富に含まれているので、犬にとっても魅力を感じる食材のひとつです。

脂肪分やたんぱく質量が少ないので、特殊な腸炎などの治療食でも用いられることがあります。

カロリーは高めなので、あげすぎには注意しましょう。

犬にあげる際の適量

そんなじゃがいもの、犬に与える1日量の目安は以下の通りです。

・小型犬:20g

・中型犬:30g

・大型犬:50g

人と同様に、じゃがいもの芽や緑に変色した部分を食べると食中毒を起こすので、絶対に与えないでくださいね。

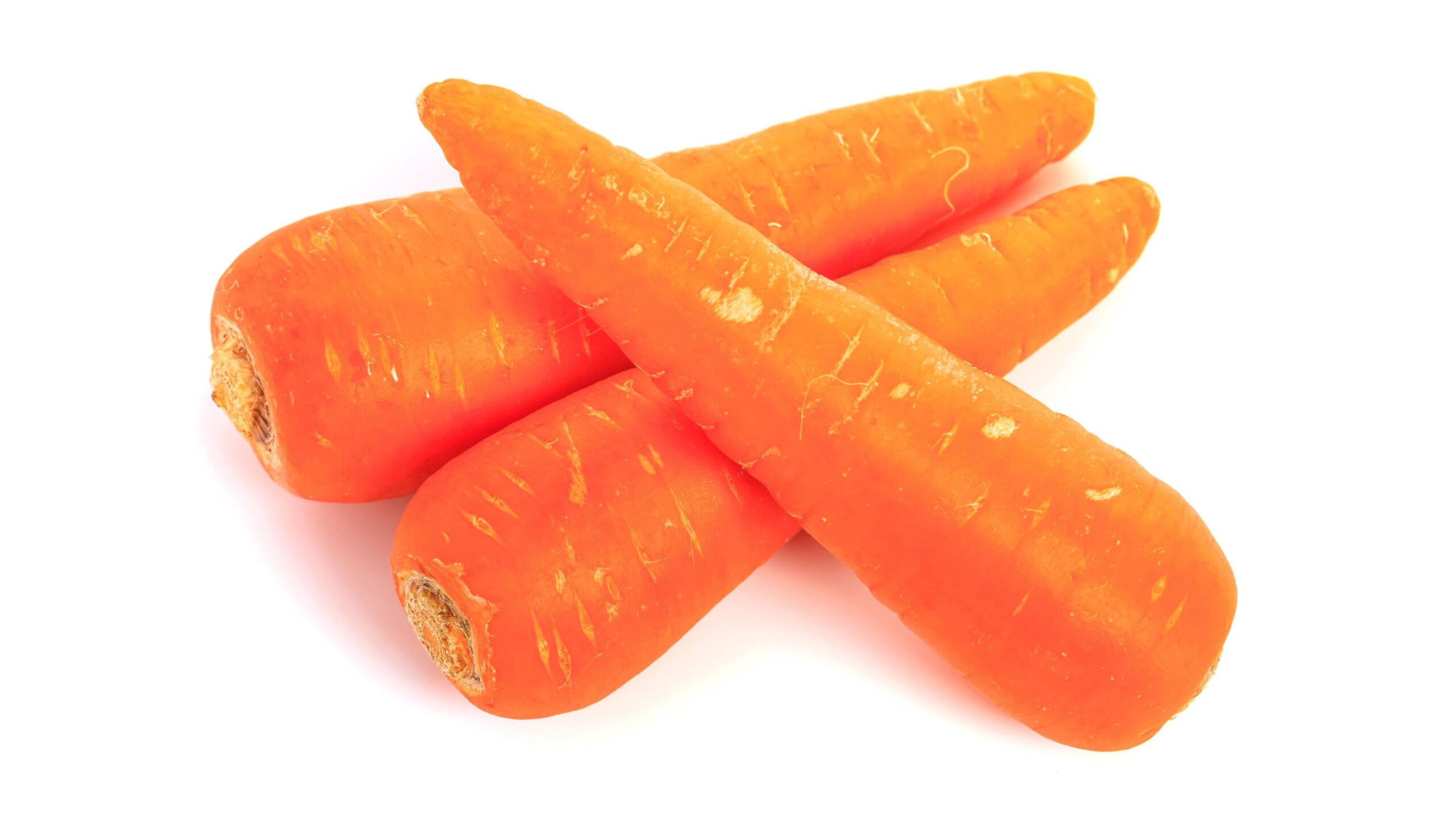

9)にんじん

栄養素

鮮やかなオレンジ色からもわかるように、にんじんにはβカロテンが豊富に含まれています。

甘みも感じられるのか犬もにんじんが好きなことが多いですね。

カロリーは大根よりは高いものの、じゃがいもよりは少なく、太りやすいというほどのものではありません。

犬にあげる際の適量

犬に与えるにんじんの1日量の目安は以下の通りです。

・小型犬:25g

・中型犬:40g

・大型犬:55g

犬はあまり咀嚼しないので、与える際には小さくみじん切りにすることをお薦めします。

10)小松菜

ほうれん草に似ていますが、シュウ酸の含有量がほうれん草よりも少ないので与えやすいのが小松菜です。犬は小松菜が大好き!というわけではないですが、彩りのために少量追加するのは良いでしょう。

栄養素

小松菜にも鉄分、βカロテンとビタミンC、ビタミンE、カルシウムが含まれています。

犬にあげる際の適量

犬に与える小松菜の1日量の目安は以下の通りです。

・小型犬:10g以下

・中型犬:20g以下

・大型犬:30g以下

栄養が豊富なので、逆にあげすぎには気を付けた方が良い食材とも言えますね。

11)セロリ

刺激的な匂いがする割にセロリは犬が食べても大丈夫な食材で、栄養素もたくさん含まれています。

食べるか食べないかは、犬の好みによるところなのですが、食感を楽しんでいる犬が多いようです。

栄養素

セロリの栄養素にはβカロテンやビタミンCが多くふくまれており、抗酸化作用が期待できます。

犬にあげる際の適量

犬に与えるセロリの1日量目の安は以下の通りです。

・小型犬:20g

・中型犬:40g

・大型犬:60g

食物繊維が豊富なので、お腹の調子を見ながらあげるようにしましょう。

犬にあげない方が良い冬の食材

食べても大丈夫だと言われてはいるものの、あまりあげない方が良い冬の食材も多いので、愛犬のために知っておきましょう。

1)野菜:春菊、菜の花、ふきのとう、クレソン

苦みや渋みがあるものは、犬にとって有害になるものが含まれていることが多いので、これらの食物を与えるのはお勧めできません。

植物も動物に食べられないために、生き残る工夫として有毒物質を葉にため込んでいるのでしょう。

あえてこれらの野菜を使用しなくても良い、というのが安全策かと考えます。

2)果物:レモン、オレンジ

果肉には毒性などの問題はないのですが、かんきつ類の皮にはリモネンという物質が含まれており、これを肝臓で解毒するのに問題が出ることがあります。

また、甘いものは果糖が多く含まれているので、カロリーの点でも注意が必要です。

3)魚:ブリ、マグロ

赤身魚にはヒスタミン中毒の危険性があるので、人に比べて体格の小さな犬に与えるのにはリスクがあります。加熱してもヒスタミンは分解されないので、あげるときにはごく少量にとどめましょう。

犬に絶対にあげたらダメな冬の食材

人はおいしく食べられるけれど、犬にとっては食中毒のもととなる食材はたくさんあります。

冬の食材でも犬に危険な食材はあるので、愛犬のために知っておきましょう。

- 玉ネギ

- 長ネギ

- たこ

- エビ

ネギ類が犬にとっては猛毒になるのは有名な情報でしょう。ネギ類を食べると犬の赤血球が壊れてどんどん貧血になってしまうからですね。

冬の魚介類にも消化吸収が悪く、下痢や嘔吐の原因になるものが多くあります。また、生のタコやエビにはチアミナーゼという酵素が含まれており、犬の体内のビタミンB1を壊してしまうという毒性を持っているので、とても怖いのです。

<関連記事>

【獣医師執筆】犬にネギは絶対あげちゃダメ。危険な量や症状、対処法を詳しく解説

【獣医師執筆】犬はエビを食べても大丈夫?症状や対処法を詳しく解説

犬の体を温めるための食餌の工夫

食材も重要ですが、食べる物の温度も大切です。

特に子犬と老犬では、食餌を与える際には人肌程度に温めると胃腸に負担がかかりません。

<温めた食餌にしたほうが良い犬>

・子犬

・老犬

・胃腸が繊細

・膀胱炎の持病がある

・尿路結石の持病がある

・腎不全の持病がある

冬には吐き気や下痢などの消化器疾患も増えるのですが、その際にはお湯でふやかして温めたフードを、少量で頻回の給餌をお薦めすることが多いです。

いつも1日2回で食事をとっている場合には、1日4回にしてもらって、1回の量を半分にしてもらい、温かくて柔らかいふやかしたドッグフードを与えるということです。

飲水量の減少にも注意

また寒い時期には飲水量がどうしても減ってしまうので、犬も膀胱炎や尿路結石、腎不全が悪化することがあります。

それを防ぐためにも、温めたお湯でドッグフードをふやかすのはお勧めです。

飲水量を増やすことができ、体も温めることができるでしょう。

冬の食材を与えるときの注意点

- 主食をしっかりと食べたうえで、トッピングやおやつとしてあげる

- ほんの少しの量にとどめる

- 味付けをしない

- 細かく切る

また冬の食材を初めて犬にあげるときは、一欠けらなどごくごく少量から開始しましょう。

葉物野菜にアレルギー反応が出ることは少ないですが、それでもゼロではありません。たんぱく源を含む食品では、アレルギーの原因になることが稀にあります。

もし、食べさせて吐き気や下痢が出たら、体に合わないのかもしれません。アレルギー反応では、吐き気や下痢の他にも、皮膚が赤くなり痒みが出たり、目の周りが赤くなったりします。

酷いアレルギー反応の場合には、呼吸が荒くなったり、ぐったりすることもあるので、新しい食材をあげるときは、1日よく見ているようにしてくださいね。

Q&A

寒い時期はお水もフードも温めたほうが良いでしょうか?

はい!お水もあまりに冷たいと犬も嫌がることが多いので、温めるのは良いでしょう。

フードに温かいお湯をかけるのもお勧めです。

冬は乾燥と寒さから、隠れ脱水になっていることが犬にもあります。

手作り食やトッピングをあげる際に、気を付ける持病はあるでしょうか?

基本的に、治療食を食べている犬は手作り食やトッピングには要注意でしょう。

具体的にいえば、持病で膵炎や、尿路結石、腎不全、アトピー性皮膚炎がある犬です。

これらの持病は、食餌管理がとても大切なため、治療食が処方されていることが多いです。

必ず、トッピングやオヤツをあげる前には担当の獣医師に確認しましょう。

まとめ

犬が食べられる冬の食材は多く、旬の食べ物は栄養価も高いので健康に良い作用がたくさん期待できます。ただし、人と同じものを同じ量であげては犬の健康に問題が出ます。味付けをしない、細かく切る、ほんの少しの量にとどめることを大前提としてください。

また持病があり食餌療法を行っている場合は、与える前に担当の獣医師に愛犬にあげても良いか、必ず確認をとるようにしましょう。

冬の寒さを乗り切る栄養を、安全に楽しく冬の食材から取り入れられると良いですね。

犬の新着記事

-

犬が顔を舐めるのは愛情表現?意外な理由も紹介!

-

猫の片目異常に気づいたら知っておくべき症状と対策

-

飼い主の手を舐める愛犬の気持ちを理解しよう!実はこんな理由があった

-

犬が蕎麦を食べてもOK!与える量やおすすめの調理法を解説

-

犬に噛み癖をつけない、直すにはどうしたらいい?犬が飼い主を噛む原因と対処法

Ranking

-

1

1

猫の片目異常に気づいたら知っておくべき症状と対策

-

2

2

飼い主の手を舐める愛犬の気持ちを理解しよう!実はこんな理由があった

-

3

3

【獣医師執筆】犬が一緒に寝たがるのはなぜ?犬と一緒に寝てもいい?獣医師が詳しく解説

-

4

4

【獣医師執筆】犬が飼い主の手や顔を舐めるのはなぜ?愛犬の気持ちや、やめさせたい時の対処法など

-

5

5

【獣医師執筆】犬に危険な植物・観葉植物は?室内や庭、お散歩時に要注意!

-

6

6

犬が顔を舐めるのは愛情表現?意外な理由も紹介!

-

7

7

【獣医師執筆】犬にネギは絶対あげちゃダメ。危険な量や症状、対処法を詳しく解説

-

8

8

【獣医師執筆】犬が誤飲・誤食したかもしれない!チェックすべき症状と対処法。うんちで出るの?

-

9

9

【獣医師執筆】犬の寒さ対策。愛犬は寒さが苦手?対策グッズも解説!

-

10

10

【獣医師執筆】犬ににんにくはあげちゃダメ!症状や危険な量、対処法を詳しく解説